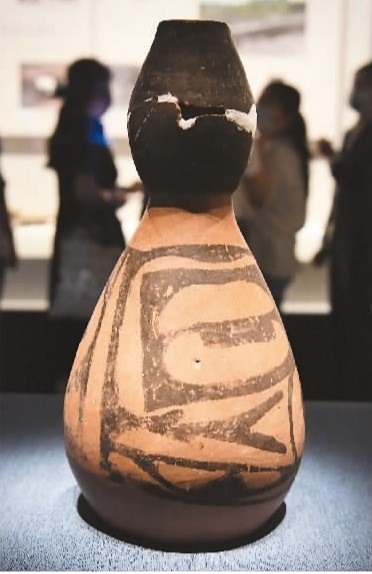

“繁星盈天――中国百年百大考古发现展”上展出的仰韶文化几何鱼纹彩陶葫芦瓶。 新华社记者 李 安摄

西汉错金博山炉,河北博物院藏。 郑州博物馆供图

自1921年河南渑池仰韶村遗址发掘以来,中国现代考古学已走过百余年历程。几代考古人接续奋斗,“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,破解了一个个文明密码,实证了中国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

在河南省郑州博物馆文翰街馆举办的“繁星盈天――中国百年百大考古发现展”,以2021年评选出的“百年百大考古发现”为主线,通过100处遗址出土的代表性文物,集中展示中国考古学百年发展历程和辉煌成就,展现中华民族悠久的历史和灿烂的文化。同时推出的还有“文明渊薮――河南百年百大考古发现展”,两个展览汇集全国21个省区市79家考古文博单位的精品文物889件/组,其中一级文物达115件/组,部分文物为首次面向公众展出。

触摸远古根系

走进展览第一单元“远古的根系――旧石器时代考古发现”,5处旧石器时代遗址出土的文物,将观众的思绪引向悠远的历史。考古发现证明,早在距今200多万年前,中华大地上就有古人类生活。以元谋猿人、蓝田猿人和北京猿人等为代表的古人类是现代中国人的祖先。

“这是‘北京人’III号头盖骨化石复制品,原物出土于北京周口店遗址第1地点。”郑州市博物馆讲解员丁君妍指着独立展柜里的展品介绍道。1929年12月,考古学家裴文中在周口店发掘出第一个“北京人”完整头盖骨化石,此后又陆续发现了更多化石。“北京人”化石的发现轰动了国际学术界,不仅为从猿到人的进化理论提供了重要实物证据,还将人类演化历史向前推进了几十万年。上世纪40年代初,为了保护这批珍贵的古人类化石不在战火中受损,中国学者决定将它们转移到美国博物馆暂存。然而,在运输过程中,化石却丢失了,至今仍下落不明。幸运的是,在化石被运走前,研究者赶制了一批模型。如今我们看到的就是当年留下的复原模型,从中可以大致了解“北京人”的真实面貌。

云南元谋人遗址、陕西蓝田人遗址、北京周口店遗址、辽宁营口金牛山遗址、山西襄汾丁村遗址等2000多处旧石器时代遗址的发现,涵盖距今210万年至1万年的各个阶段,复原了中国旧石器时代文化发展序列,基本厘清了中国最早人类的来源和现代人起源、演化的过程。

探源中华文明

在第二单元“中华文明探源――新石器时代考古发现”,大地湾文化花叶纹彩陶盆、马家窑文化蛙纹壶等纹饰绚丽的陶器,展示着华夏先民丰富的艺术创造力。在一件仰韶文化彩陶罐前,围了一圈观赏的人。彩陶罐呈红褐色,敞口鼓腹,下腹向内收成平底。外壁下半部分为素面,上半部分为白衣黑彩的六角星纹、圆点纹、弧线三角纹等组成的纹饰带。

“这件彩陶罐出土于河南巩义双槐树遗址,是仰韶文化的代表性器物。”丁君妍说,仰韶文化中晚期,此类彩陶纹饰元素遍布黄河流域大部分地区,标志着“早期中国文化圈”的形成。双槐树遗址是仰韶文化中晚期黄河流域具有都邑性质的遗址,被称为“河洛古国”,展现了5300多年前中原地区完备的农桑文明形态。

仰韶文化的发现,谱写了“早期中国”璀璨的文明序章。从黄河流域到长江流域,从东北到西南,层出不穷的考古发现如满天星斗,辉映着中华早期文明版图。展览中呈现的33项新石器时代考古发现,反映了距今1.3万年到4000年间中华文明起源与形成的漫长历程。

领略青铜文化

“这件镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰为河南偃师二里头遗址出土,在盾牌型青铜底座上用绿松石片镶嵌出兽面纹,历经3000多年依然完好无缺、无一脱落,体现出高超的工艺水平。”讲解员的介绍引得观众啧啧赞叹。绿松石是一种珍贵矿石,早期大多镶嵌在具有神性的牌饰、礼仪性兵器上。这件嵌绿松石铜牌饰出土时位于墓主人胸部到腹部的位置,两侧有两组对称的环钮,推测为缝制在织物上使用。牌饰上的兽面纹反映了古人的审美与信仰,类似的纹饰在年代更早的史前文物和后来的商周青铜器上都有出现。

展览第三单元名为“展现三代王国文明――夏商周考古发现”。夏商周三代是中华文明初步定型的时期。偃师二里头、郑州商城、偃师商城、安阳殷墟、周原遗址、丰镐都城遗址以及众多东周列国遗址遗存的发现,彰显了夏商周璀璨的青铜文明和礼乐制度等。

河南安阳殷墟妇好墓出土的司母辛觥,江西吉安新干大洋洲遗址出土的虎耳虎形扁足青铜鼎,四川广汉三星堆遗址出土的戴金面罩青铜人头像……这些同属于商代的文物,展现出不同地区青铜文化的特色。司母辛觥造型雄奇,前部为立兽,后部为鸟形。兽头上双角自然卷曲,中脊至尾为卷龙形,兽尾饰弓形

还没有评论,来说两句吧...